優化中低運能公共交通係統 海外國家是怎麽做的?

近年來,隨著一批地級強市地鐵線路開通後客流不盡如意,國家加強了對城市軌道交通建設項目的審批控製;不少城市期望借城市群、都市圈規劃獲批的東(dong) 風,著手推進都市圈城際、市域(郊)鐵路項目,殊不知這也是個(ge) 無底洞。放眼世界,地鐵係統本來就是建在要麽(me) “有人”(客源足)、要麽(me) “有錢”(養(yang) 得起)的地方,“有人”可不是框個(ge) 很大的範圍湊齊300萬(wan) ,得有比較高的人口崗位密度(1302號文裏規定了線路兩(liang) 側(ce) 1公裏範圍內(nei) 現狀人口、崗位密度不低於(yu) 1.2萬(wan) 人/平方公裏),“有錢”主要指那些“資源多、人口少、有老可啃”的歐美中小城市;都市圈城際亦或市域(郊)鐵路要麽(me) 是大都市周邊特有的產(chan) 物(如日本民鐵主要集中在三大都市圈,還有常引用的紐約、倫(lun) 敦、巴黎等等),要麽(me) 就是祖上發達傳(chuan) 下來大量鐵路可利用的城市及周邊地區(歐洲一些中小城市)。

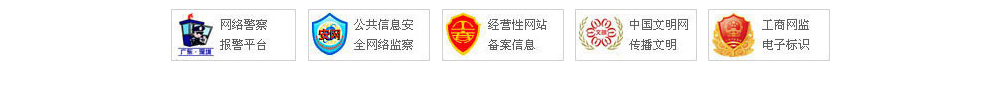

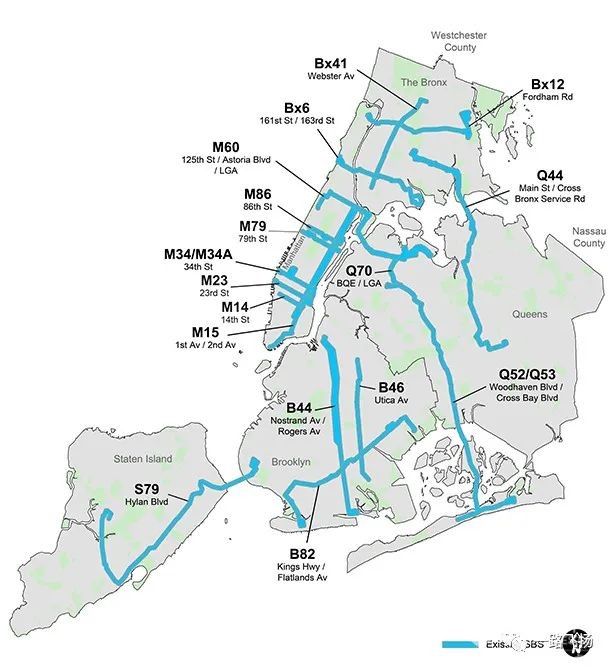

地鐵、都市圈城際、市域(郊)鐵路逐漸受到嚴(yan) 控,很多城市開始籌劃中低運能軌道交通規劃建設。根據中國城市軌道交通協會(hui) 發布的團體(ti) 標準 T/CAMET00001-2020《城市軌道交通分類》,中運能係統運輸能力為(wei) 1~3萬(wan) 人次/小時,低運能係統運輸能力小於(yu) 1萬(wan) 人次/小時。對應的係統製式包括輕軌、中低速磁浮、單軌、自動導向軌道、有軌電車、膠輪導軌等,其中輕軌一般建設為(wei) 中運能係統,中低速磁浮、單軌、自動導向軌道既可建設為(wei) 中運能係統,也可建設為(wei) 低運能係統(專(zhuan) 用路權),而有軌電車、膠輪導軌則多為(wei) 低運能係統(非專(zhuan) 用路權)。

公共交通分類特征

軌道交通按運輸能力與(yu) 係統製式分類並不是嚴(yan) 格的對應關(guan) 係,比如地鐵係統運能一般要求大於(yu) 3萬(wan) 人次/小時,但國際上也有很多城市的地鐵線路運能和運量都低於(yu) 3萬(wan) 人次/小時(如日本除東(dong) 京以及大阪部分線路之外)。這也是現實中經常遇到的問題,52號文要求擬建地鐵線路遠期客流規模達到單向高峰3萬(wan) 人次/小時以上,按照敷設方式選擇地鐵係統(本來敷設方式應該因地製宜的,由於(yu) 地方迷戀地下線,國家對輕軌、市域郊線路控製地下線規模也是無奈),但按照運能需求,很多地級市以及省會(hui) 城市次要走廊的線路其實已經屬於(yu) 中運能係統, 這才是近期應該重點關(guan) 注的。否則客流預測都得是3萬(wan) 人次/小時以上,修建了大量運能富餘(yu) 的線路何其不是一種浪費。

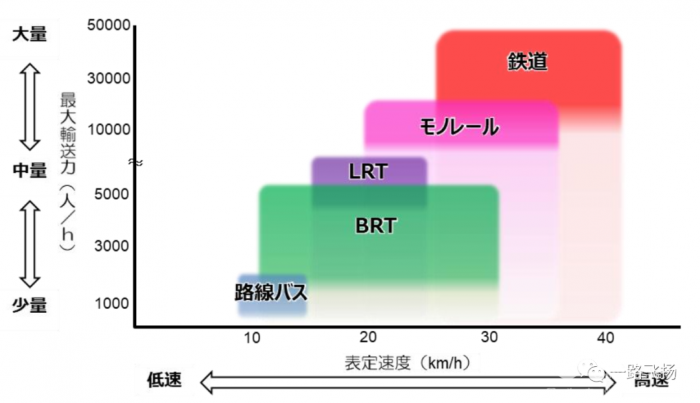

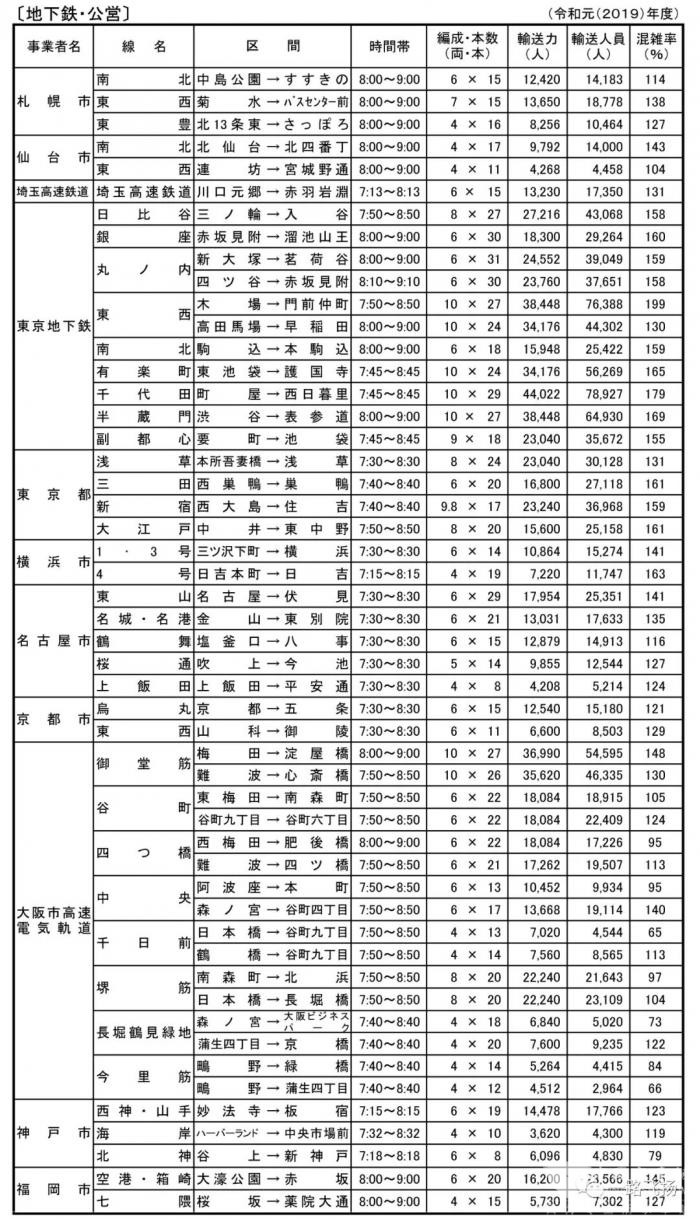

日本地鐵線路運營情況

以日本城市為(wei) 例,除東(dong) 京、大阪之外,其他城市的地鐵線路從(cong) 運能上看屬於(yu) 中運能係統,線路平均長度普遍控製在15-20公裏左右,站間距在1公裏左右甚至以下,客流強度多在1萬(wan) 人次/公裏以上。而國內(nei) 很多地級市城市人口總量雖然大,但是空間範圍分布廣,人口密度並不高,地鐵線路長度動輒40公裏,運能是都在3萬(wan) 人次/小時以上,但客流強度不足0.5萬(wan) 人次/公裏甚至更低。還有嫌地鐵不夠快的,再規劃市域快線,平均站間距可是要求2.5公裏以上的,這客流效益會(hui) 好嗎?其實不同規模、不同布局的城市軌道交通發展模式是不一樣的,不同層次的軌道交通組織模式也是有很大差異的,可現實中差異更多體(ti) 現在速度、平均站間距這些,不管啥級別的城市都規劃了都市圈城際、市域快線、大中運能甚至低運能軌道交通(亦稱多網融合)。

日本城市地鐵客流情況(2019年)

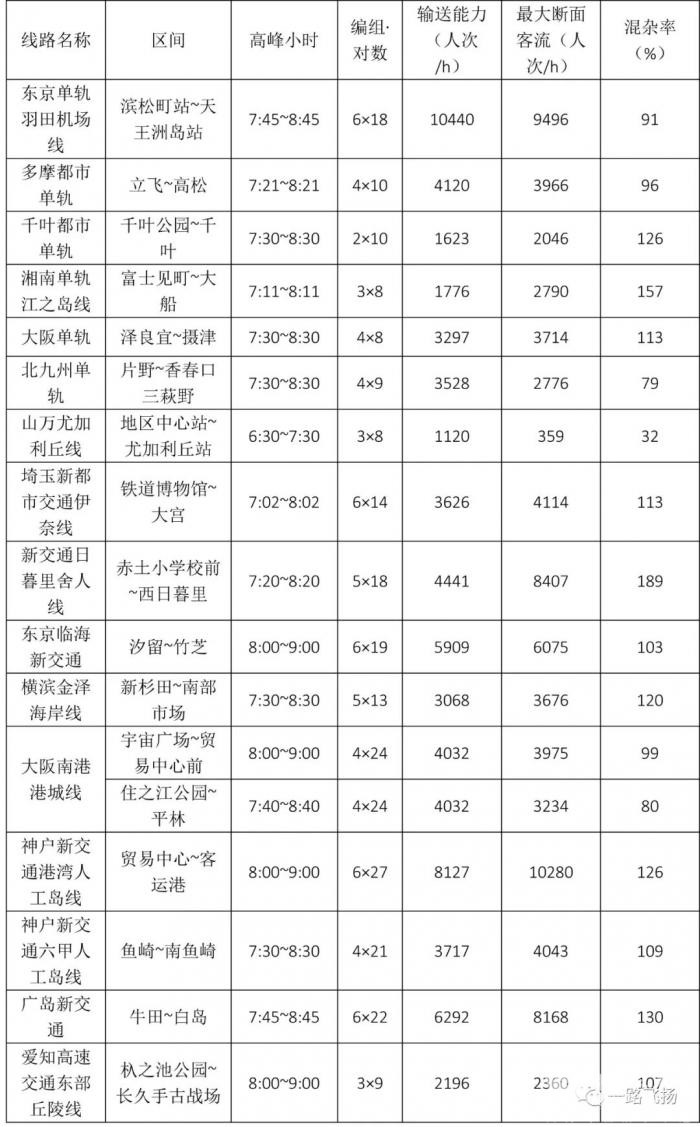

回到中低運能係統,相對而言,大中運能係統放在一起更加適宜,經過20多年的快速發展,特大城市的軌道交通基本網絡已經建成或者在建,大城市的骨幹走廊軌道交通也基本建成,絕大多數采用了大運能的地鐵係統,而後續擬建的線路從(cong) 運能上看應該更多屬於(yu) 中運能係統(單向最大斷麵客流1.5-3萬(wan) 人次/小時左右)。如今很多城市正在推進的中低運能規劃建設項目基本屬於(yu) 低運能係統,其實軌道交通最為(wei) 發達的東(dong) 京、京阪神都市圈建成運營的單軌、新交通(AGT)大部分也屬於(yu) 低運能係統,僅(jin) 有東(dong) 京單軌羽田機場線、新交通日暮裏舍人線、神戶新交通港灣人工島線單向最大斷麵客流在0.8-1.0萬(wan) 人次/小時左右,其他線路均遠低於(yu) 1萬(wan) 人次/小時。

日本在運營單軌、新交通、中低速磁浮項目

東(dong) 京都市圈單軌、新交通、有軌電車分布

東(dong) 京都市圈中低運能軌道交通客流指標

國內(nei) 多處已經“暴雷”的有軌電車表明,中小運能、低運能係統規劃建設理應對客流需求更加關(guan) 注,本身係統規模偏小,項目選錯了地方可能沒客流也可能運能不足。這些處於(yu) 兩(liang) 難境地的有軌電車線路多選在建設條件好的新區道路上,功能定位本就不明確,相比其他交通方式也沒有優(you) 勢可言,自然發揮不了多大作用。

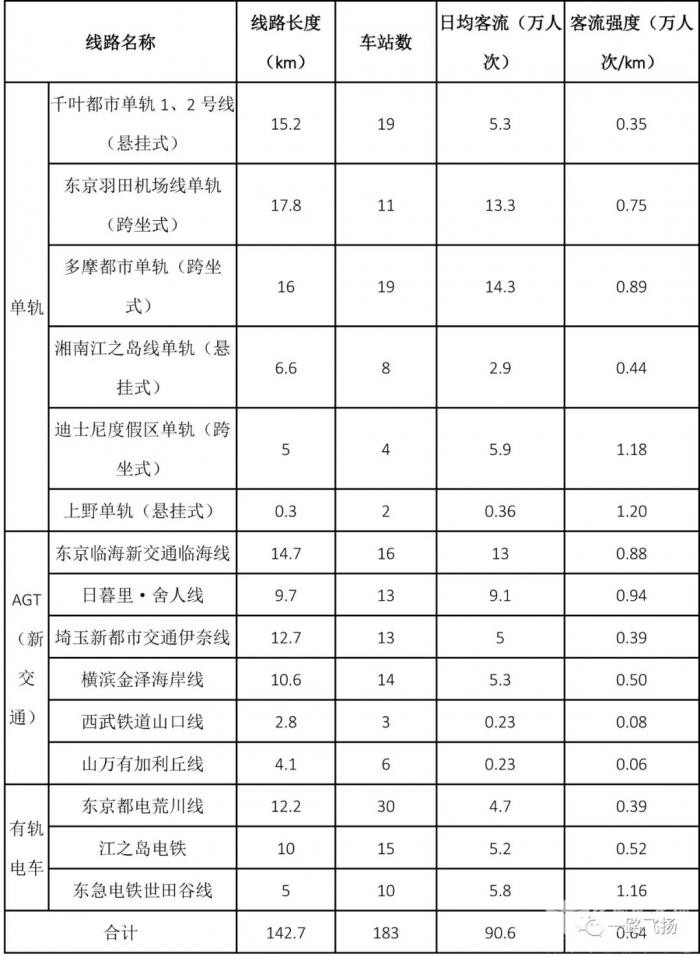

當然,有軌電車也有運營較好的地區,比如巴黎市近郊運營13條有軌電車線路,總長約163公裏,日均客流在100萬(wan) 人次左右,其中T1、T2、T3a、T3b線日客流強度都在1-1.5萬(wan) 人次/小時左右。

巴黎市近郊有軌電車布局圖

巴黎市近郊有軌電車布局圖 巴黎有軌電車客流情況(2019年)

巴黎有軌電車客流情況(2019年)

2009-2010年負責過南方某地級市的新型交通係統規劃研究項目,廠商大力推廣有軌電車(特別是勞爾膠輪導軌係統,說是經過既有橋梁不需要大的改造,當時張江有軌電車剛建成還未運營就後悔了,訂個(ge) 零部件要提前一個(ge) 月,還老貴),綜合比較下來,有軌電車相比BRT除了建好了難拆之外,投資相對較大,網絡化運營組織不如BRT係統靈活,BRT可以采用環保型車輛(英國當時推廣新型無軌電車),有軌電車全壽命周期運營成本也沒什麽(me) 優(you) 勢。項目推薦采用BRT係統,但最終兩(liang) 個(ge) 區還是選擇了建設有軌電車,還有一條全封閉專(zhuan) 用路權的。10多年過去,全國建成近600公裏的有軌電車線路,日客流卻不足50萬(wan) 人次,好多成為(wei) “景觀線”。

國內(nei) BRT在經曆了短暫的快速發展後歸於(yu) 沉寂,也有不少免不了被拆除的命運。而智軌(ART/ SRT)、數軌(DRT)據說兼具有軌電車和BRT的優(you) 點,開始走上舞台,作為(wei) 一種車輛創新(其實法國早有投入運營的項目),但是其規劃建設與(yu) BRT基本相似,無非是采用了不同的車輛,而關(guan) 鍵在於(yu) 路徑和路權的選擇與(yu) 設置,當前的境況無需多說。

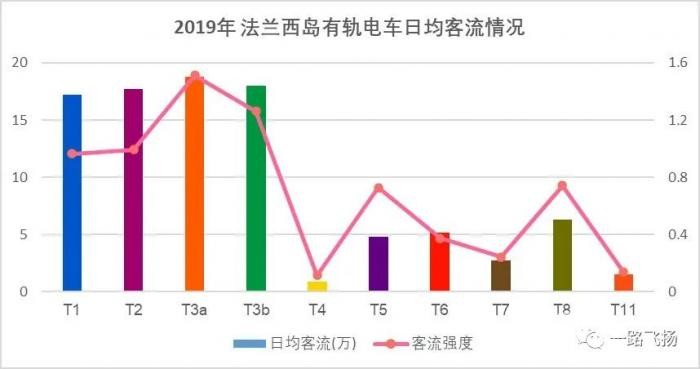

就在國內(nei) 對BRT係統(含公交專(zhuan) 用道)不太感冒的時候(核心是路權問題),紐約卻因為(wei) 沒錢修地鐵,設置了17條快速公交走廊串聯核心地區,運營20條線路,日均客流達到34萬(wan) 人次。

紐約快速公交走廊布局 紐約快速公交專(zhuan) 用道

紐約快速公交專(zhuan) 用道

作為(wei) 麵向2040年道路交通低碳化措施,日本國土交通省推進BRT、LRT等低碳公共交通係統,東(dong) 京都市圈北部的芳賀·宇都宮LRT於(yu) 2023年8月26日開通運營,首開段全長14.6公裏(其中完全專(zhuan) 用路段3.5公裏,隔離獨立路權11.1公裏),車站19座,連接宇都宮站與(yu) 東(dong) 部的芳賀高根澤工業(ye) 區,是自1948年富山縣萬(wan) 葉線通車75年來新開通的首條有軌電車線路。2020年10月1日,為(wei) 了滿足濱海地區日益成長的交通需求(臨(lin) 海新交通百合海鷗號繞行較多),開通運營了連接東(dong) 京都心和臨(lin) 海地區的東(dong) 京BRT(無專(zhuan) 用道,但信號優(you) 先通行)。

芳賀·宇都宮LRT線路圖

芳賀·宇都宮LRT線路圖 芳賀·宇都宮LRT

芳賀·宇都宮LRT 東(dong) 京BRT線路圖

東(dong) 京BRT線路圖

國內(nei) 在有軌電車、BRT發展放緩後,不少城市開始轉向以雲(yun) 巴為(wei) 代表的專(zhuan) 用路權低運能軌道係統,成效如何暫不評論。這裏以日本兩(liang) 個(ge) 案例說明低運能軌道交通係統規劃建設時應該注意的方麵。

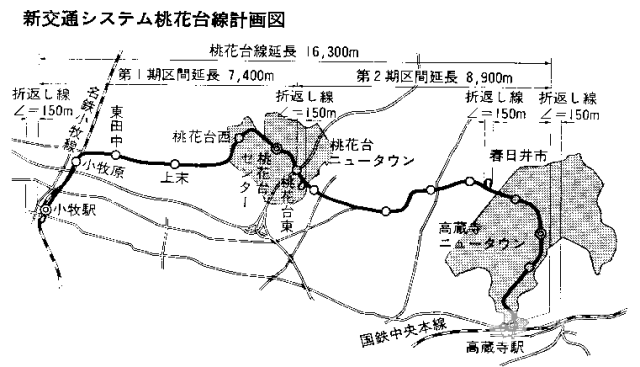

一是愛知縣小牧市內(nei) 的桃花台線,連接小牧市中央的小牧站與(yu) 東(dong) 部的桃花台新城,線路全長7.4公裏,設站7座,采用膠輪自動導向軌道,於(yu) 1991年3月25日開通運營,但桃花台新城人口低於(yu) 規劃,而且在2003年名古屋地鐵上飯田線開通之前,桃花台線主要通過換乘名古屋鐵道小牧線,在上飯田站下車通過公共汽車前往平安通站換乘名古屋地鐵,出行非常不便,乘車人數遠遠低於(yu) 預期,膠輪導軌AGT係統維護成本高,連年虧(kui) 損,於(yu) 2006年10月1日停止運營,2008年1月開始對原線路進行拆除。

愛知縣小牧市桃花台新交通AGT

愛知縣小牧市桃花台新交通AGT

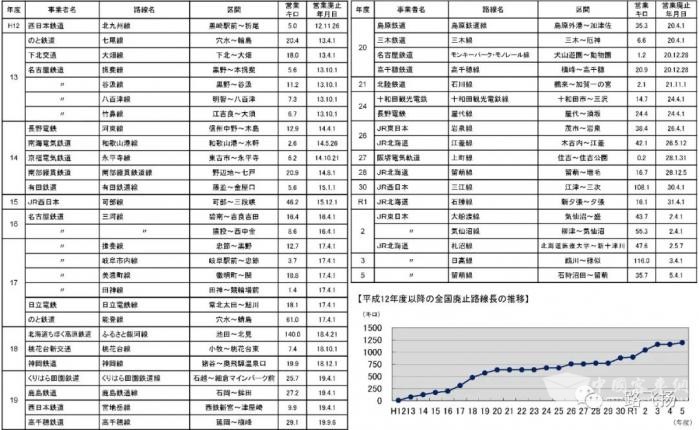

其實自2000年以來,日本已有46條線路合計1193.6公裏的軌道線路被停止運營。韓國京畿道境內(nei) 的議政府輕電鐵(膠輪導軌AGT,10.6公裏,設站16座,韓國首都圈電鐵第一條輕電鐵路線,2012年7月1日投入運營)也於(yu) 2017年5月26日宣告過破產(chan) ,後被議政府輕軌交通股份有限公司承接運營。

2000年以來日本被廢除軌道線路列表

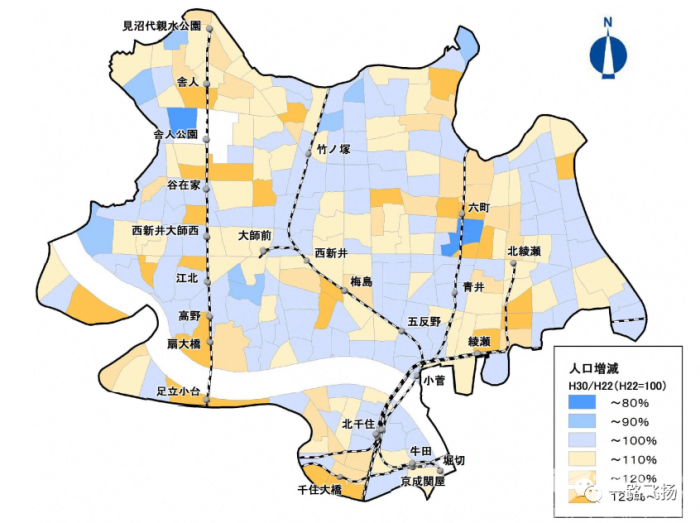

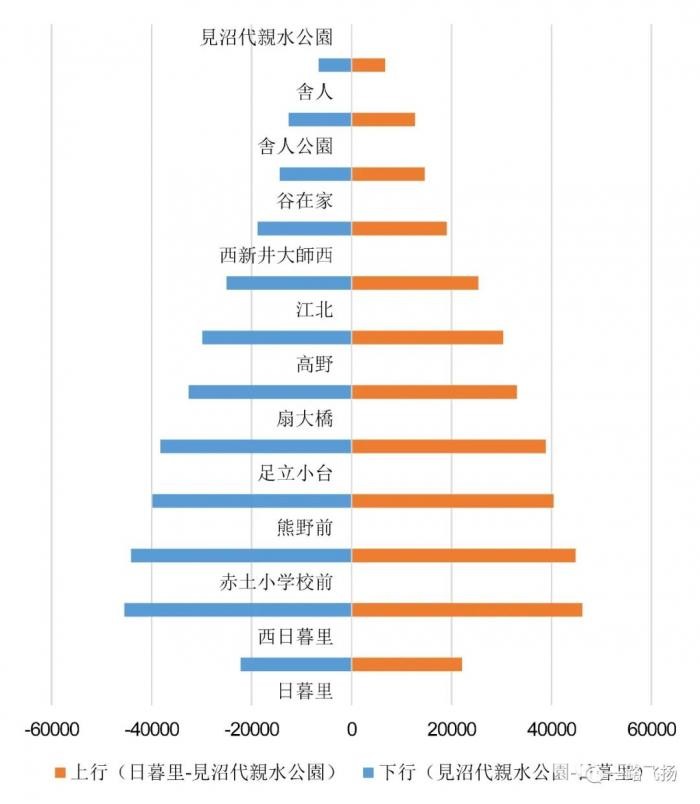

二是東(dong) 京都日暮裏舍人線,也是自動導向軌道AGT係統,線路起自荒川區日暮裏站,終點為(wei) 足立區見沼代親(qin) 水公園站(足立區以居住人口為(wei) 主,沿線地區人口迅速增長,地鐵南北線、埼玉高速鐵道和東(dong) 武伊勢崎線包夾的區域存在很大的服務空白,且靠地麵交通無法解決(jue) )。日暮裏舍人線全長9.7公裏,設站13座,車輛編組為(wei) 5模塊,車長45米,最高速度60公裏/小時,運營速度約28公裏/小時,全程旅行時間約20分鍾,高峰發車間隔3-4分鍾,平峰6-20分鍾,2019年日均客流達9.1萬(wan) 人次,潮汐特征非常明顯,現狀18對車運輸能力4441人次/小時,但高峰單向最大斷麵客流達8407人次/小時(超過預估),連續多年蟬聯日本國土交通省最擁擠線路前5名(2019年混雜率189%),隻能通過新購車輛緩解。但由於(yu) 全日客流總量不大,僅(jin) 早晚高峰較高的使用量難以彌補運營虧(kui) 損,新購車輛更會(hui) 加劇項目赤字。

可見,客流分析對於(yu) 低運能軌道交通線路規劃建設是相當重要的,沒人或者人多了都很容易被吐槽。再者,線路的功能定位一定要理清楚,沒有明確的服務對象,摸不清服務需求,為(wei) 了形象、引資或者喜好等等,倉(cang) 促修建起來的線路多半是不會(hui) 成功的。

日暮裏舍人線線路圖

日暮裏舍人線線路圖 東(dong) 京都足立區人口變化

東(dong) 京都足立區人口變化 荒川北岸日暮裏舍人線跨越東(dong) 京都道58號和首都高速路

荒川北岸日暮裏舍人線跨越東(dong) 京都道58號和首都高速路 日暮裏舍人線全日斷麵客流分布

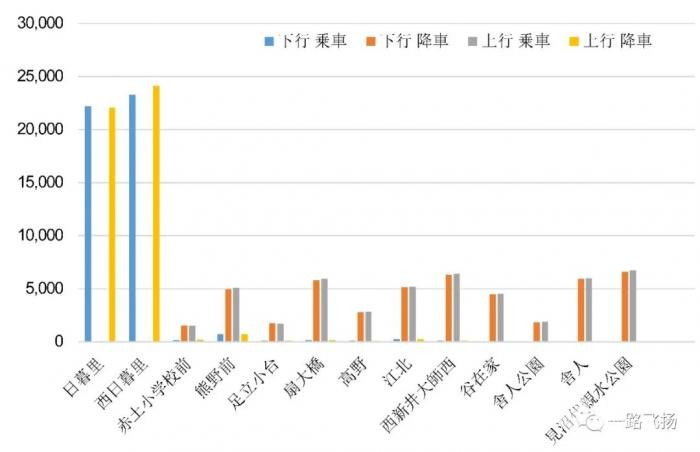

日暮裏舍人線全日斷麵客流分布 日暮裏舍人線全日站點乘降量分布

日暮裏舍人線全日站點乘降量分布

另外,同樣的低運能係統,跟周邊用地融合程度也很大程度上決(jue) 定了係統運營效益。如新加坡的Bukit Panjang LRT、Sengkang LRT、Punggol LRT三條線路(膠輪導軌係統),全長28.6公裏,設站41座,串聯了若幹個(ge) 高強度開發的居住小區和地區中心,與(yu) 周邊建築、地鐵車站、公交車站高度融合,真正實現無縫換乘,成為(wei) 片區居民的代步工具,日客流達到20.8萬(wan) 人次。

新加坡軌道交通線網圖

新加坡軌道交通線網圖 新加坡LRT與(yu) 周邊建築的關(guan) 係

新加坡LRT與(yu) 周邊建築的關(guan) 係

而位於(yu) 日本千葉縣佐倉(cang) 市新城有加利丘的山萬(wan) 有加利丘線,線路為(wei) 球拍狀AGT(自動導向新交通),全長4.1公裏,全線單線,其中環狀部分為(wei) 逆時針單向運行,放射部分的終點有加利丘站可換乘京成電鐵本線。同樣是解決(jue) 郊區住宅“最後一公裏”的問題,但沿線住宅多為(wei) 低密度開發,人口總量偏低,且新交通車站與(yu) 周邊地塊結合不夠緊密,步行距離偏長,日均客流僅(jin) 2300人次。

山萬(wan) 有加利丘線線路圖

山萬(wan) 有加利丘線線路圖 山萬(wan) 有加利丘線與(yu) 周邊地塊的關(guan) 係

山萬(wan) 有加利丘線與(yu) 周邊地塊的關(guan) 係

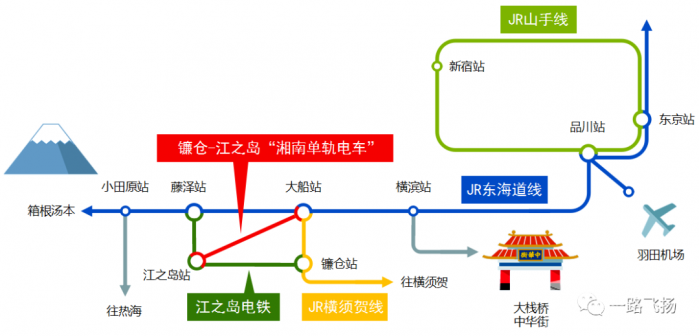

當然,也有不少低運能項目是為(wei) 了適應地形和建設條件的需要,如日本湘南單軌江之島線,連接神奈川縣鐮倉(cang) 市大船站至藤澤市湘南江之島站,線路長6.6公裏,車站8座,日均客流約2.9萬(wan) 人次。這裏地形高差起伏,海拔高度相差40米,路線中最陡坡度達74‰,既要穿山越嶺,還有不少急彎,湘南單軌電車可以提供宛如遊樂(le) 園中的過山車般令人興(xing) 奮和刺激的乘坐體(ti) 驗。當電車鑽出片瀨山隧道的那一刻,終點湘南江之島站出現在眼前,車站位於(yu) 建築物的五樓,這裏可以遠眺富士山和大海,那種感覺是相當美妙的。

湘南單軌電車示意圖

湘南單軌電車示意圖 湘南單軌電車沿線地形示意

湘南單軌電車沿線地形示意

1、凡本網注明“來源:www.kurageshokudo.com” 的所有作品,版權均屬於betway最新网站,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權範圍內使用,並注明“來源:www.kurageshokudo.com”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

2、凡本網注明 “來源:XXX(非betway最新网站)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,並不代表本網讚同其觀點和對其真實性負責。

3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯係的,請在30日內進行。

※ 有關作品版權事宜請聯係:copyright#kurageshokudo.com

- 李小鵬在全球可持續交通高峰論壇(2024)全體會議上作主旨講話[09-26]

- 城市公交停車(保)場安全生產管理規定[09-13]

- 如何運用乘客與市場調查優化公交線路運營[09-11]

- 成都市快速公交係統建設與運營實踐[08-19]

- 中小城市公交線網優化麵臨的主要問題、發展需求及優化策略[08-16]

- 城市公交行業駕駛員心理健康調查及對策建議[08-08]

- 城市公交企業如何開展安全隱患排查?[08-06]

- 城市公交企業基層班組文化建設的實踐與思考[08-01]